MARCO TEÓRICO

La alfabetización no es un fin en sí mismo; no es

una meta última y, por lo tanto, no debe ser vista

única y exclusivamente como un camino para adquirir

las competencias elementales de saber leer

y escribir.

La alfabetización debe servir, sobre todo, para

que las personas participen de mejor manera, en

condiciones de igualdad, en el mundo social; para

contribuir a evitar la marginación y la exclusión;

para que no existan estigmas que impidan a las

personas conocer mundos distintos a los que habitan,

plenos de nuevos significados, información

y culturas diferentes y enriquecedoras. Es importante,

también —en virtud de que con la lectura y

la escritura nos relacionamos y reconocemos con

otros seres humanos—, para que nos comuniquemos

y ubiquemos en la sociedad porque, no hay

duda, la lengua escrita ejerce poderosa influencia

en la vida social.

¿Qué se entiende por alfabetización?

La palabra “alfabetización”, que parece haberse formulado por primera vez a fines del siglo XIX, se ha generalizado en los tiempos recientes: se la utiliza en una acepción original generalmente ambigua y sin consenso, pero también se la emplea con un sentido metafórico en muy diversas expresiones tales como “alfabetización tecnológica”, “alfabetización musical” “alfabetización científica”, “ecológica’’, “informática, “tele-alfabetización”.

Su definición no es una cuestión meramente académica sino que tiene otros alcances cuando se reconoce que la política afecta a la definición de la alfabetización y que, a su vez, la definición afecta a la política. Algunos autores creen que “la definición de alfabetización determina el nivel de involucramiento y, en consecuencia, el nivel de financiamiento de la educación básica” (Venezky, 1990: 2). Si bien es cierto que ni la política ni la curricula del sistema formal se hallan generalmente orientadas por un concepto previo y formal de la alfabetización, este concepto está implícito tanto en la enseñanza como en la evaluación y en la promoción de los alumnos. Si se lograra explicitarlo y reformularlo, tal vez se ampliarían las políticas más generales de la alfabetización para facilitar la elaboración y reelaboración de las orientaciones y adaptaciones curriculares en todos los niveles, con sus consecuencias para la alfabetización real.

En este contexto, la alfabetización entendida en su sentido individual como la posibilidad real de una persona para comprender y producir diferentes textos para utilizarlos en función de variados fines, y en su connotación más amplia en tanto que proceso continuo de desarrollo que permite la apropiación y uso de diversos códigos a lo largo de la vida, es un instrumento importante para lograr la satisfacción de muchas necesidades básicas. Al mismo tiempo, y en particular cuando hablamos de comunidades indígenas, somos conscientes de que nuestras sociedades deben conservar otra serie de elementos que son parte integral de su herencia y desarrollo cultural, tales como la sabiduría oral.

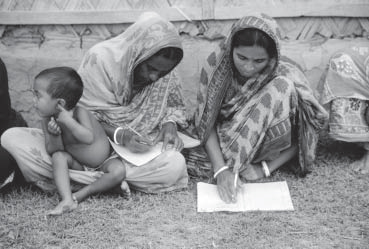

La Alfabetización no solo se basa en enseñar a leer y escribir sabemos que es un reto hoy en la actualidad aprender a hacerlo ya que la mayoría de las veces la necesidad esta primero que nada, sino comes no vives, la alfabetización es un proceso por el cual todo ser humano tiene que pasar,aprender a leer y a escribir implican un seguimiento para que a partir de esto generemos una conciencia de ,lo que esta pasando en la realidad.

La evolución del concepto de alfabetización y de su expresión negativa, analfabetismo, está asociada a las transformaciones de la sociedad y a las exigencias crecientes que ella presenta a las personas para ingresar y permanecer en la cultura escrita. La relatividad e imprecisión con que se ha usado el término se explica, además, por la dificultad de comprobar directamente las habilidades con que cuentan las personas y establecer el nivel de lectura, escritura y cálculo numérico que permitirá considerarlas alfabetizadas.

Para la comprensión del concepto es fundamental reconocer que el analfabetismo está asociado a las condiciones estructurales de la sociedad: su reproducción está vinculada a las condiciones de pobreza y a la negación de acceso a la educación de calidad para toda la población. Este hecho es, fundamentalmente, un fenómeno social, que se relaciona con la distribución del conocimiento dentro de la sociedad. Por ello, se puede decir que la alfabetización es un derecho de las personas y un deber de las sociedades: no hay posibilidad de alcanzar una democracia efectiva, mientras gran parte de la población se mantenga fuera del acceso a la lengua escrita. El concepto de alfabetización –junto con la comprensión del fenómeno del analfabetismo– impacta en el diseño y ejecución de los programas. La manera en que se defina la alfabetización se reflejará en las metas y estrategias adoptadas, en los métodos de enseñanza y aprendizaje, en la formación de los educadores,

LA ALFABETIZACIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA

¿Qué se entiende por alfabetización?

La palabra “alfabetización”, que parece haberse formulado por primera vez a fines del siglo XIX, se ha generalizado en los tiempos recientes: se la utiliza en una acepción original generalmente ambigua y sin consenso, pero también se la emplea con un sentido metafórico en muy diversas expresiones tales como “alfabetización tecnológica”, “alfabetización musical” “alfabetización científica”, “ecológica’’, “informática, “tele-alfabetización”.

Su definición no es una cuestión meramente académica sino que tiene otros alcances cuando se reconoce que la política afecta a la definición de la alfabetización y que, a su vez, la definición afecta a la política. Algunos autores creen que “la definición de alfabetización determina el nivel de involucramiento y, en consecuencia, el nivel de financiamiento de la educación básica” (Venezky, 1990: 2). Si bien es cierto que ni la política ni la curricula del sistema formal se hallan generalmente orientadas por un concepto previo y formal de la alfabetización, este concepto está implícito tanto en la enseñanza como en la evaluación y en la promoción de los alumnos. Si se lograra explicitarlo y reformularlo, tal vez se ampliarían las políticas más generales de la alfabetización para facilitar la elaboración y reelaboración de las orientaciones y adaptaciones curriculares en todos los niveles, con sus consecuencias para la alfabetización real.

En este contexto, la alfabetización entendida en su sentido individual como la posibilidad real de una persona para comprender y producir diferentes textos para utilizarlos en función de variados fines, y en su connotación más amplia en tanto que proceso continuo de desarrollo que permite la apropiación y uso de diversos códigos a lo largo de la vida, es un instrumento importante para lograr la satisfacción de muchas necesidades básicas. Al mismo tiempo, y en particular cuando hablamos de comunidades indígenas, somos conscientes de que nuestras sociedades deben conservar otra serie de elementos que son parte integral de su herencia y desarrollo cultural, tales como la sabiduría oral.

La Alfabetización no solo se basa en enseñar a leer y escribir sabemos que es un reto hoy en la actualidad aprender a hacerlo ya que la mayoría de las veces la necesidad esta primero que nada, sino comes no vives, la alfabetización es un proceso por el cual todo ser humano tiene que pasar,aprender a leer y a escribir implican un seguimiento para que a partir de esto generemos una conciencia de ,lo que esta pasando en la realidad.

La evolución del concepto de alfabetización y de su expresión negativa, analfabetismo, está asociada a las transformaciones de la sociedad y a las exigencias crecientes que ella presenta a las personas para ingresar y permanecer en la cultura escrita. La relatividad e imprecisión con que se ha usado el término se explica, además, por la dificultad de comprobar directamente las habilidades con que cuentan las personas y establecer el nivel de lectura, escritura y cálculo numérico que permitirá considerarlas alfabetizadas.

Para la comprensión del concepto es fundamental reconocer que el analfabetismo está asociado a las condiciones estructurales de la sociedad: su reproducción está vinculada a las condiciones de pobreza y a la negación de acceso a la educación de calidad para toda la población. Este hecho es, fundamentalmente, un fenómeno social, que se relaciona con la distribución del conocimiento dentro de la sociedad. Por ello, se puede decir que la alfabetización es un derecho de las personas y un deber de las sociedades: no hay posibilidad de alcanzar una democracia efectiva, mientras gran parte de la población se mantenga fuera del acceso a la lengua escrita. El concepto de alfabetización –junto con la comprensión del fenómeno del analfabetismo– impacta en el diseño y ejecución de los programas. La manera en que se defina la alfabetización se reflejará en las metas y estrategias adoptadas, en los métodos de enseñanza y aprendizaje, en la formación de los educadores,

LA ALFABETIZACIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA

La alfabetización es el primer paso para la autonomía personal, la reducción de la pobreza y el ejercicio de la ciudadanía. No saber leer ni escribir cierra numerosas puertas y abre una de las menos deseadas: la puerta de la pobreza y la exclusión social.

El recorrido histórico de los conceptos de alfabetización y analfabetismo está marcado por las corrientes mundiales expresadas en los acuerdos y recomendaciones de las sucesivas conferencias internacionales. Por estar íntimamente ligada al derecho a la educación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la UNESCO ha ocupado un papel protagónico en la conceptualización e impulso de la alfabetización. Más recientemente, a partir de los años 90, se han incorporado otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, y a nivel regional, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El recorrido histórico de los conceptos de alfabetización y analfabetismo está marcado por las corrientes mundiales expresadas en los acuerdos y recomendaciones de las sucesivas conferencias internacionales. Por estar íntimamente ligada al derecho a la educación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la UNESCO ha ocupado un papel protagónico en la conceptualización e impulso de la alfabetización. Más recientemente, a partir de los años 90, se han incorporado otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, y a nivel regional, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Y es que aunque hoy en nuestro mundo occidental nos parezca algo lejano, hubo una época, en que escribir y leer eran habilidades excepcionales e inaccesibles para buena parte de la población. La alfabetización en las sociedades preindustriales se asociaba con la administración civil, el derecho, el comercio y la religión. La educación formal en materia de alfabetización sólo estaba disponible para una pequeña parte de la población, ya sea en instituciones religiosas o para los ricos que podían permitirse el lujo de pagar sus tutores.

Aunque los conceptos actuales de alfabetización tienen mucho que ver con el invento de la imprenta, no fue hasta la revolución industrial de mediados del siglo XIX que el papel y los libros se convirtieron en algo asequible económicamente para todas las clases de la sociedad industrializada. Hasta entonces, sólo un pequeño porcentaje de la población sabía leer y escribir, ya que únicamente los individuos ricos y las instituciones podían pagar los materiales prohibitiva mente caros. Incluso hoy en día, la escasez de papel barato y los libros suponen una barrera para la alfabetización universal, en algunos países menos industrializados.

La alfabetización en la Europa moderna

En la Edad Moderna se constata, al igual que en el período medieval, un elevado índice de analfabetismo en el conjunto de la población. Sin embargo, con la llegada de la época moderna se produce un acercamiento, cada vez mayor, entre los analfabetos y la cultura letrada. De esta manera, el sector iletrado de la sociedad intensifica su relación con la lectura y la escritura, siempre a través de la Moralidad. Este creciente contacto entre las clases populares y el universo culto está presente en muchas de las obras literarias de la Edad Moderna, como es el caso de El Quijote. La posibilidad de acceder a la cultura, era prácticamente total entre los nobles y el clero. Si bien, un sector, cada vez más amplio, accedió a la alfabetización y a ciertos aspectos del mundo docto. Este es el caso de los comerciantes y los artesanos, cuya labor profesional requirió que aprendieran a leer y escribir. Las ciudades ofrecían unas oportunidades educativas, que en ningún caso se daban en el campo, ya que en ellas era más frecuente la existencia y el mantenimiento de escuelas, así como la presencia de centros universitarios en algunos casos.

Hacia 1680 el espacio mediterráneo de la vieja cristiandad —España, Portugal, Italia—, a partir del cual había ido forjándose Europa, empezaba a quedarse casi totalmente marginado por la nueva Europa de las Luces». El contraste Norte-Sur, claro en Francia, es cada vez más notable a lo largo del siglo XVIII. Europa se escinde en dos: al Norte, la Europa científica, ilustrada: norte de Francia, Inglaterra y Gales, centro y sur de Escocia, parte de Irlanda, los Países Bajos, parte de Alemania, Suiza, parte de Austria, la Italia y Venecia. Esta es la Europa que lee, la de las Luces: 33 millones de hombres en 1680, 55 millones hacia 1800, con un índice de crecimiento superior al de la Europa mediterránea. Y al Sur, los países católicos, mucho menos alfabetizados, mucho más resistentes a los cambios y a la Ilustración.

Como es sabido, el origen de la alfabetización general se halla en la necesidad de leer la Biblia en lengua vernácula. En su estudio sobre el siglo largo que va de 1550 a 1660, escribe Henry Kamen: «Sólo los países protestantes emprendieron con cierta seriedad el fomento de la alfabetización del pueblo llano. La razón era simplemente ideológica: la Biblia era la base de la fe, y la Biblia había que leerla». El protestantismo fue, en efecto, la religión del libro. Ya decía Hegel, a propósito de la traducción que Lutero hizo de la Biblia, que en los países católicos es raro que el pueblo sepa leer. ¿Pero cuáles son los niveles de alfabetización de las naciones europeas? Según ciertas estimaciones, en 1675 lee y firma en Inglaterra el 45 por ciento de su habitantes; en Francia, entre 1688 y 1720, el 29 por ciento.

En el Reino de Suecia (que incluye a la Suecia moderna, Finlandia y Estonia) la alfabetización del pueblo se consideró una tarea fundamental y para el final del siglo XVIII la capacidad de leer rondaba ya el 100 por ciento, se trata de la primera región del planeta que alcanza la alfabetización plena. Sin embargo, hasta finales del silo XIX, muchos suecos, especialmente las mujeres, todavía no sabía escribir. La situación en Inglaterra fue algo peor que en los países escandinavos, o incluso que Francia y Prusia. En 1841, el 33% de los ingleses y el 44% de las inglesas firmaban sus certificados de matrimonio con su huella dactilar al ser incapaces de escribir (la educación financiada por el gobierno sólo se dio en Inglaterra en 1870, e incluso entonces sobre una base limitada), globalmente en torno al 60% de la población estaba alfabetizada. En Francia la tasa de analfabetismo paso de estar en torno al 50% en la época de la revolución a ser ya sólo del 20% a mediados del siglo XIX. El historiador Ernest Gellner sostiene que los países de Europa continental tuvieron mucho más éxito en la implementación de la reforma educativa, precisamente porque los gobiernos europeos estaban más dispuestos a invertir en la población. La idea de que la educación pública contribuye a los niveles de aumento de la alfabetización es compartida por el mayoría de los historiadores.

La alfabetización en España

La primera estadística oficial con datos al respecto para todo el país, la de 1841, ofrecía un 24,2 % de población alfabetizada (39,2 % de los hombres y 9,2 % de las mujeres) pero en esa cifra se incluían tanto los que sólo sabían leer (14,5 %: 22,1 % de los hombres y 6,9 % de las mujeres) como quienes sabían leer y escribir (sólo el 9,6 %: 17,1 % de los hombres y 2,2 % de las mujeres). Recordemos que en esa mismas época el 60% de la población británica, y casi el 80% de la población francesa ya se encontraba alfabetizada, el espectacular desfase ya salta a la vista.

Curiosamente en lo que a España se refiere, su nivel de alfabetización no era menor –en más de un caso superior– durante el siglo XVI a los de otros países del Norte y Centro de Europa. No obstante, desde finales del siglo XVI, y sobre todo en el XVII, la situación cambiaría. Los niveles de alfabetización y de escolarización se estancan o incluso retroceden. Habría que esperar a la segunda mitad del XVIII para ver elevarse de nuevo la demanda de educación y de material para el aprendizaje de la lectura o la producción impresa, aunque no con la misma intensidad que aquellos países del Norte y Centro de Europa –Escocia, Suecia, Prusia, Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Suiza, Noruega– en los que la Reforma protestante o el desarrollo comercial, el fortalecimiento y expansión de la burocracia estatal o las exigencias de un ejército moderno habían actuado de modo más o menos ininterrumpido como factores favorecedores de la alfabetización y difusión de la cultura escrita. Este estancamiento intelectual hará de la España de fines del XIX uno de los países más atrasados de Europa. De hecho, el más atrasado con Portugal. Piénsese que el analfabetismo femenino llega al 87 por ciento hasta mediados del siglo XIX. Estamos hablando de millares de individuos que en el transcurso de un siglo y medio tuvieron que renunciar a la cultura como medio de ascenso. De 1620-1640 a 1777, seis o siete generaciones esterilizadas. Así se explica en parte la castración intelectual de España durante tantos decenios. Debido a ello España entraba en la segunda mitad del siglo XX, con niveles de analfabetismo y escolarización propios del siglo XIX.

A principios del siglo XX el porcentaje de analfabetismo neto era todavía del 56 % y España ofrecía, junto con Portugal, Italia, Grecia, Rusia y los países de la Europa del Este, los porcentajes de analfabetismo más elevados del continente europeo. En 1910 las mujeres alcanzan el nivel exhibido por los hombres en 1860. A estas alturas existía, por lo tanto, medio siglo de desfase entre ambos sexos.

El número total de analfabetos se estancaría durante la segunda mitad del siglo XIX en los casi doce millones del censo de 1860, no comenzando claramente a descender dicha cifra hasta los censos de 1920 y 1930, es decir, hasta finales del primer tercio del siglo XX. Cuando de nuevo este lento y débil proceso alfabetizador parecía cobrar fuerza en los años 30 del siglo XX, junto con la escolarización, la guerra civil, la dictadura franquista y la posguerra vendrían a ralentizar de nuevo este impulso durante casi veinte años. Las migraciones y cambios sociales, económicos y culturales de los años 60 y 70, y el crecimiento en dichos años de la población escolarizada, harían por fin posible que el país alcanzara en la década de los 80 los porcentajes de alfabetización, en torno al 95 %, que los países europeos más avanzados ya habían alcanzado treinta o cuarenta años antes.

En todo caso, la fase conocida con el nombre de “transición de la alfabetización”, aquella en la que el porcentaje de alfabetización de la población adulta pasa de niveles inferiores al 30-40 % a niveles superiores al 70 % –es decir, desde la alfabetización restringida a la casi generalizada–, o supera el umbral intermedio del 50 %, no tendría lugar en España, como en otros países, en las mismas fechas en todas las provincias, grupos o categoría sociales y sexos. Desde el punto de vista territorial, dicho umbral intermedio se había alcanzado ya en 1860 en casi todas las provincias de Castilla-León, en Cantabria y en Álava. A ellas seguirían, en dicho siglo, Asturias, Barcelona, Madrid, Navarra, La Rioja y Vizcaya, es decir, buena parte del Norte del país y los dos núcleos urbanos más populosos. Al empezar el siglo XX, en 1900, las diferencias oscilaban, nada más y nada menos, que entre el 21% de analfabetismo neto de Álava y el 76 % de Jaén y Almería. Estas dos provincias, junto con Murcia, Cáceres, Badajoz y la práctica totalidad del resto de Andalucía no superarían el umbral del 50 % hasta las décadas de los 30 o 40 del siglo XX, y no entrarían en la categoría de sociedades de alfabetización generalizada hasta los años 70 y 80 de ese mismo siglo (pese a los cual no debemos olvidar que todavía en 1980 en Andalucía nueve de cada cien hombres no sabía leer ni escribir, frente a casi 22 mujeres de cada cien).

En este país habría que esperar a 1963 para que desde el Estado se emprendiera una campaña de alfabetización medianamente exitosa, tras el fracaso y la debilidad de las dos anteriores lanzadas en 1922 y 1950, cuando dichas campañas se conocían ya desde el siglo XVIII en Suecia. En 1797 el porcentaje de escolarización de la población de 6 a 12 años rondaba únicamente el 23,3 % (36.4 % de los niños y 10.4 % de las niñas). A mediados del siglo XIX se incrementaría hasta el 40,6 % para estabilizarse en torno al 50/60 % desde finales de dicho siglo hasta la llegada de la II República. Durante el curso 1951-1952 sólo la mitad de los niños españoles iba a la escuela; el mismo porcentaje que en 1880. Sólo a finales de la década de los 80 del siglo XX se daría por escolarizada a toda la población de 6 a 14 años.

No obstante, las cifras o porcentajes relativos a la escolarización pueden resultar engañosos. El concepto de escolarización actual no es aplicable más allá, yendo hacia atrás en el tiempo, de mediados del siglo XX. Nos referimos a lo habitual que era, en especial entre las clases populares y en las zonas rurales, la asistencia irregular durante unas horas y no otras, unos días y no otros y unos meses y no otros en función de las exigencias familiares y laborales. Tres, cuatro o cinco años de escolarización no eran tres, cuatro o cinco años de asistencia escolar regular, sino de asistencia intermitente. De ahí lo habitual del analfabetismo por desuso, es decir, del aprendizaje escolar de la lectura y la escritura en sus niveles más elementales y la pérdida de las escasas habilidades adquiridas por el no uso de las mismas. Al fin y al cabo la alfabetización es un proceso no sólo escolar sino también, sobre todo, social. Un proceso ligado al grado de difusión, en una sociedad determinada, de la cultura escrita, es decir, de la lectura y de la escritura como prácticas sociales y culturales.

Al comparar con los datos obtenidos por investigadores británicos y franceses, se llega a la asombrosa conclusión de que «España, en 1900, alcanzaba apenas el nivel ya superado por Inglaterra o Francia en 1675: 45 por 100 de hombres alfabetizados. Es decir —y vale la pena repetirlo porque parece increíble—, que culturalmente había en España en 1900 un atraso de más de dos siglos». Una estadística reveladora que es necesario tener presente a la hora de valorar el espectacular progreso económico y cultural que ha sufrido nuestro país durante el último siglo, y en especial en los últimos cincuenta años, y que ha logrado situarnos como uno de los países europeos con mayor número de estudiantes universitarios en la franja de edad de los menores de 40 años y que en términos económicos, si bien no es ajena a periodos de crisis como el actual, no deja de tener una renta per cápita sólo un 5% inferior a la francesa por seguir con la comparación previa. Y es que a la hora de valorar el presente nunca está de más echar una ojeada a nuestro pasado de cara a valorar más los progresos alcanzados.

METODOLOGÍA:

Esta investigación es de tipo

cualitativo, ya que se aplicará solo a un grupo de alumnas porque se trata

de un muestreo no probabilístico; a partir de los resultados observados se dará

una interpretación para lograr justificar la hipótesis de nuestro proyecto de

investigación.

FECHA: ____________________________

Nombre del

Encuestador: DEYSI GASPAR ARANDA

Nombre del

encuestado: ________________________________________

Edad: __________________

Grado y Grupo:

_______________

Licenciatura: _________________________________________________

Instrucciones: Contesta lo que se

te pide

1.-

¿Qué entiendes por Alfabetización?

2.-¿Qué entiendes por Alfabetización de

Adultos?

3.-¿ A qué se refiere el termino Analfabetismo?

4.-¿ Cuando mencionamos que una persona es

Analfabeta, en que caracteristicas nos basamos para dar esta afirmación?

5.-¿ Como interviene la Pedagogía en la

Alfabetizació de Adultos?

6.-¿ Crees que algún dia podamos erradicar

el Analfabetismo?

7.-¿Crees que las personas Analfabetas son

¨ignorantes¨?

8.- ¿Crees que la Alfabetización solo

implique enseñar a leer y escribir?

9.- El término alfabetización, ¿se aplica solo a

personas mayores de 15 años?

No hay comentarios.:

Publicar un comentario